Le saviez-vous ? 8 questions / réponses

Comment savoir si je suis situé dans une ZFRR ou une ZFRR+ éligibles à certaines exonérations ?

Des régimes fiscaux de faveur peuvent être accordés aux entreprises ou activités implantées dans les Zones France ruralités revitalisation (ZFRR) et Zones France ruralités revitalisation (ZFRR+).

Le zonage France ruralités revitalisation (ZFRR) et ZFRR+ s’applique aux créations ou reprises d’entreprises.

Cette création ou reprise doit intervenir entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029. Les entreprises éligibles peuvent bénéficier temporairement d’une exonération d’impôt sur les bénéfices et d’impôt locaux (CFE, taxe foncière)

Un simulateur permet de vérifier le classement d’une commune en ZFRR ou ZFRR+ :

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/zonageFranceRuralitesRevitalisation

Crédit-Bail : un premier loyer majoré est-il déductible ?

Les loyers de crédit-bail sont en principe déductibles et doivent être compris dans les charges de l’exercice auquel ils se rapportent. Il est toutefois admis de déduire un premier loyer majoré, et ainsi de s’écarter de la déduction des loyers de manière linéaire et prorata temporis sur la durée de contrat.

Les loyers de crédit-bail versés en cours de contrat sont en principe déductibles dans les résultats imposables de l’entreprise locataire. Ils doivent être compris dans les charges de l’exercice auquel ils se rapportent. En application de ce principe, le loyer est compris parmi les charges déductibles d’un exercice à concurrence de sa fraction courue au titre de cet exercice.

Il est toutefois admis de déduire un premier loyer majoré, et ainsi de s’écarter de la déduction des loyers de manière linéaire et prorata temporis sur la durée de contrat. Tel est le cas lorsque montant des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l’obligation qui pèse sur le prestataire et de l’avantage économique retiré par le preneur1.

1 CE 16-2-2011 n° 315625

Au cas particulier d’un premier loyer majoré de crédit-bail, le preneur peut déduire de son résultat imposable un premier loyer d’un montant significativement supérieur aux échéances suivantes. En effet, l’inégalité des loyers au cours du contrat est présumée justifiée, et avoir pour explication l’inégalité de la valeur de la prestation fournie durant le contrat.

Cette justification, notamment, peut résulter du fait :

- Que les biens concernés font l’objet d’une utilisation intensive2.

- Que du matériel de production, en plus d’une utilisation intensive (24h sur 24h), est conçu en fonction de ses besoins spécifiques3.

- Qu’un véhicule neuf subit généralement une importante dépréciation dès sa mise en service.

En matière de crédit-bail immobilier, il en est de même, la jurisprudence acceptant que les pré-loyers versés par le crédit-preneur avant l’entrée dans les lieux et correspondant aux charges financières supportées par la société de crédit-bail au cours de la période de construction de l’immeuble, soient déductibles du résultat de l’exercice de leur engagement4.

2 TA Toulouse 30-11-1999 n° 95-2226 et 95-2227

3 CAA Lyon 31 décembre 2007 n° 04-1073

4 CE 12-1-2004 n° 243273

BON À SAVOIR !

En matière de charge de la preuve, puisque l’inégalité des loyers est présumée justifiée, c’est à l’administration qu’il appartient d’établir éventuellement que les loyers prévus ne correspondent pas à la valeur des prestations rendues si elle entend refuser la déduction des redevances selon l’échéancier contractuel.

Un dirigeant de PME partant à la retraite doit-il opter pour le barème de l’IR pour bénéficier de l’abattement fixe ?

Les plus-values sur droits sociaux et valeurs mobilières réalisées depuis le 1er janvier 2018 sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU). Elles subissent l’impôt sur le revenu au taux proportionnel de 12,8 % et les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %, soit une imposition totale de 30 %.

Toutefois, les contribuables conservent la possibilité d’opter pour le barème de l’impôt sur le revenu afin de rechercher l’application éventuelle d’un abattement pour durée de détention.

Les dirigeants de PME partant à la retraite peuvent bénéficier d’un abattement fixe de 500 000 € sous réserve de respecter certaines conditions tenant notamment à l’exercice pendant au moins cinq ans d’une fonction de direction donnant lieu à une rémunération normale excédant leurs autres revenus professionnels.

ATTENTION !

Cet abattement de 500 000 € est un dispositif temporaire qui s’applique aux cessions effectuées entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2031.

BON À SAVOIR !

Le cumul du dispositif des dirigeants de PME partant à la retraite (abattement fixe de 500 000 €) avec un abattement pour durée de détention n’est plus possible.

Il n’est pas nécessaire d’opter pour le barème de l’impôt sur le revenu pour bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 €.

Autrement dit, le dirigeant de PME partant à la retraite dispose des possibilités suivantes :

- Soit imposer sa plus-value sur titres au PFU. Dans ce cas, l’abattement de 500 000 € s’applique uniquement pour le calcul de l’impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, les prélèvements sociaux restant dus sur l’intégralité de la plus-value.

- Soit opter pour l’imposition de sa plus-value au barème de l’impôt sur le revenu. Dans ce cas, les prélèvements sociaux restent dus sur l’intégralité de la plus-value, mais la plus-value imposable au barème de l’impôt sur le revenu peut être diminuée :

- Soit de l’abattement fixe de 500 000 € réservé aux dirigeants de PME partant à la retraite dont les titres sont cédés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2031.

- Soit d’un abattement pour durée de détention pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018.

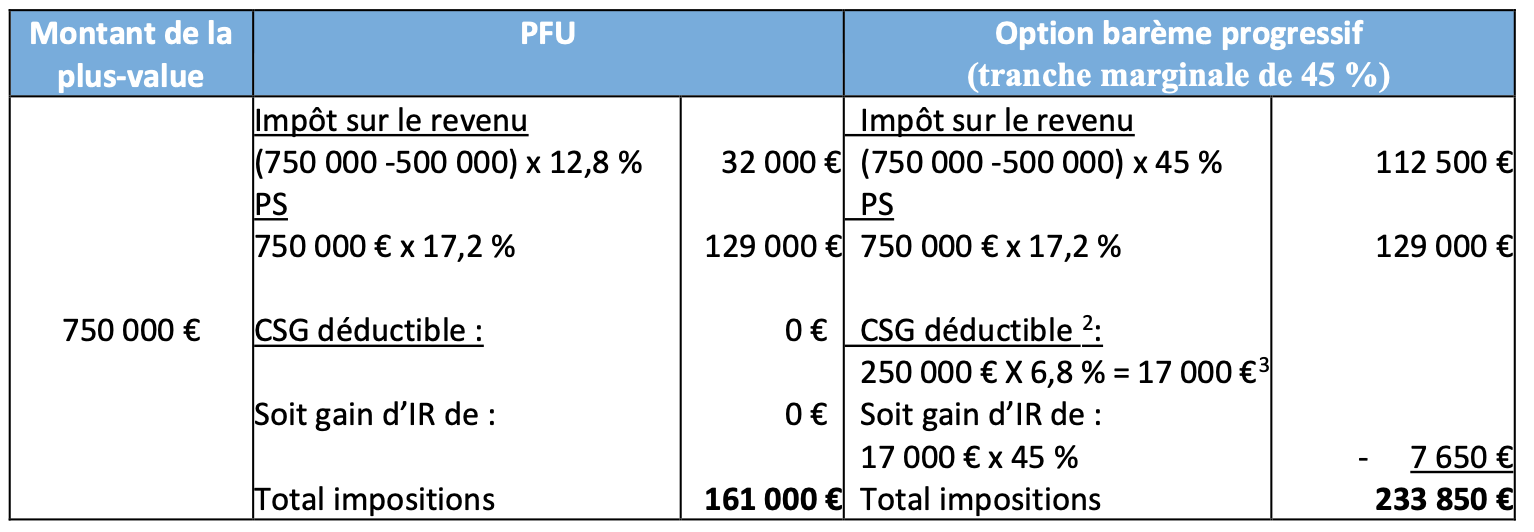

Dirigeants de PME partant à la retraite : quel dispositif appliquer : PFU ou barème progressif ?

Les plus-values sur titres de sociétés réalisées par les particuliers sont soumises à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 %, comprenant l’impôt sur le revenu à hauteur de 12,8 % et les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) à 17,2 %.

Elles sont imposées sur leur montant brut (c’est-à-dire sans abattement pour durée de détention). Toutefois, les contribuables peuvent, si cela leur est plus avantageux, opter pour l’imposition de ces plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu au lieu du taux fixe de 12, 8%1. Cette option est annuelle et globale pour l’ensemble des plus-values et autres revenus réalisés au cours de l’année concernée et entrant dans le champ du PFU.

Les dirigeants de PME qui cèdent leurs titres lors de leur départ à la retraite continueront de bénéficier du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2031, d’un abattement de 500 000 €, sans pouvoir bénéficier de l’abattement pour durée de détention renforcé pouvant aller jusqu’à 85 % pour les titres détenus depuis plus de 8 ans. En effet, l’abattement pour durée de détention des dirigeants de PME partant à la retraite est supprimé à compter du 1er janvier 2018.

1 Par ailleurs, en cas d’option pour le barème progressif, si les plus-values sur titres restent soumises aux prélèvements sociaux à 17, 2 % sur leur montant brut, une fraction de ces prélèvements (6,8 %) devient alors déductible des revenus.

EXEMPLE

Comparaison pour une plus-value sur titres d’un dirigeant de PME partant à la retraite d’un montant brut de 750 000 € soumise au PFU ou au barème progressif.

2 La déduction interviendra l’année suivante.

3 La fraction de CSG déductible afférente aux gains de cession d’actions, parts ou droits réalisés par les dirigeants de sociétés à l’occasion de leur départ à la retraite qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 €, est plafonnée au montant imposable de ces gains (BOI-IR-BASE-20-20 n°125).

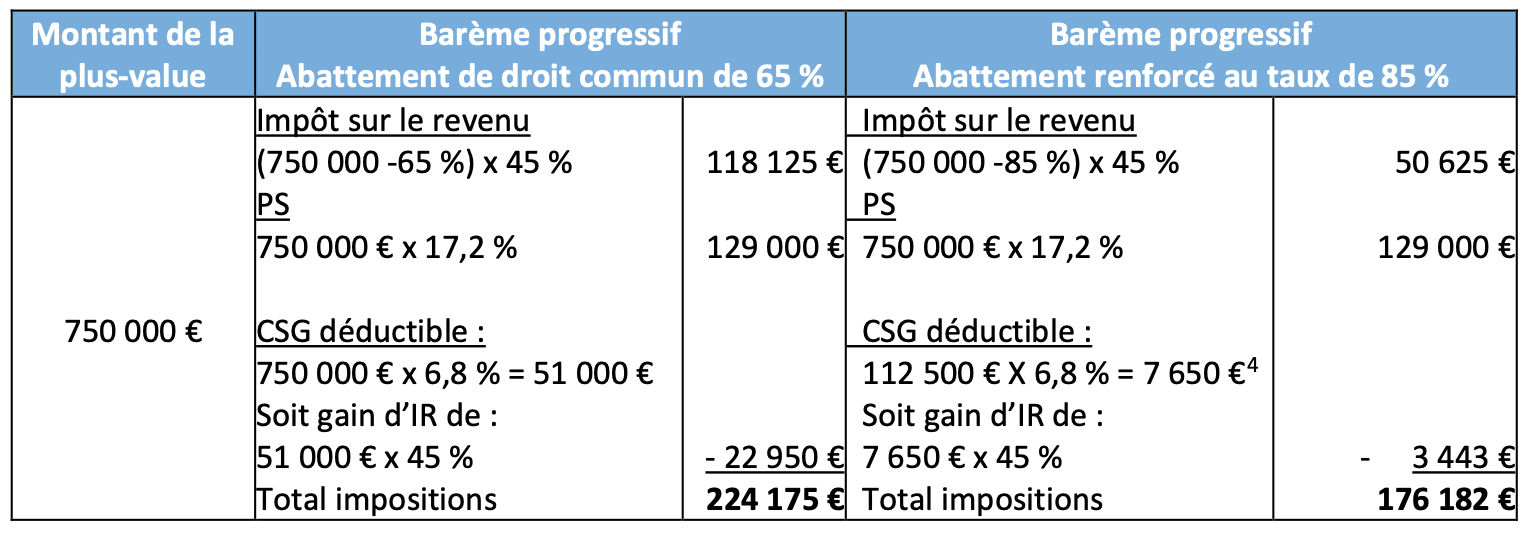

Depuis le 1er janvier 2018, en cas d’option pour l’imposition en fonction du barème progressif, une clause de sauvegarde permet aux contribuables de bénéficier, pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018, des abattements suivants :

- Dans tous les cas, de l’abattement de droit commun (50 % ou 65 %).

- De l’abattement renforcé (50 %, 65 % ou 85 %) lorsqu’il s’agit de la cession de titres d’une PME de moins de dix ans à la date de la souscription ou d’acquisition des titres.

BON À SAVOIR !

Cette clause de sauvegarde (application des abattements pour durée de détention) ne peut jamais se cumuler avec l’abattement de 500 000 €.

Il peut dès lors s’avérer plus favorable dans certains cas de placer la cession de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite, non pas sous le régime qui leur est spécifique, mais sous le régime de droit commun, ou celui des titres d’une PME de moins de dix ans à la date de la souscription ou d’acquisition des titres.

EXEMPLE (suite)

Comparaison entre l’application de l’abattement de 500 000 € avec les abattements pour durée de détention simple et renforcé (titres détenus depuis plus de 8 ans), pour une plus-value sur titres d’un dirigeant de PME partant à la retraite d’un montant brut de 750 000 €.

4 La loi de finances pour 2018 prévoit que la fraction de la CSG déductible afférentes aux plus-values qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 € ou de l’abattement pour durée de détention majoré est proportionnelle au montant de ces gains abattus soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu.

En conclusion, dès lors qu’une cession de titres est susceptible de bénéficier de la clause de sauvegarde, une simulation doit être effectuée pour déterminer le régime le plus favorable pour le cédant.

Quelles sont les modalités de dépôt au greffe des comptes annuels ?

Les sociétés par actions (SA, SCA et SAS), les SARL et certaines SNC sont soumises à l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce leurs documents comptables, dont notamment les comptes annuels.

Quelles sont les sociétés concernées par l’obligation de déposer leurs comptes annuels ?

Les sociétés par actions (SA, SCA et SAS), les SARL et certaines SNC sont soumises à l’obligation de déposer au greffe du tribunal de commerce leurs documents comptables, dont notamment les comptes annuels.

Quels sont les documents qu’il convient de déposer ?

À la suite de l’approbation des comptes, la société doit déposer :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe).

- Le rapport des commissaires aux comptes, si la société en est dotée.

- La proposition d’affectation du résultat soumise à la collectivité des associés ou à l’assemblée et la résolution votée.

- S’il s’agit d’une société tenue d’établir des comptes consolidés, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et le rapport des commissaires aux comptes.

Quelles sont les entreprises qui peuvent demander la confidentialité des comptes annuels ?

Les micro-entreprises1 peuvent bénéficier de la confidentialité de leurs comptes annuels.

1 Entreprises ne dépassant pas à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

– total du bilan : 450 000 € ;

– montant net du chiffre d’affaires : 900 000 € ;

– nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 10.

BON À SAVOIR !

Ne sont pas éligibles, celles dont l’activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières, les établissements financiers, les entreprises d’assurance et assimilées, les sociétés cotées et personnes faisant appel à la générosité publique.

Les petites entreprises2 peuvent bénéficier de la confidentialité uniquement de leur compte de résultat.

2 Entreprises qui à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

– total du bilan : 7 5000 000 € ;

– montant net du chiffre d’affaires : 15 000 000 € ;

– nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 50.

BON À SAVOIR !

Sont toutefois exclues de cette faculté les sociétés appartenant à un groupe, ainsi que les établissements financiers, les entreprises d’assurance et assimilées, les sociétés cotées et aux personnes faisant appel à la générosité publique.

Enfin les moyennes entreprises3 peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe.

3 Entreprises qui, à la clôture du dernier exercice, ne dépassent pas deux des trois seuils suivants :

– total du bilan : 25 000 000 €.

– montant net du chiffre d’affaires : 50 000 000 €.

– nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250.

BON À SAVOIR !

Sont toutefois exclues de cette faculté les sociétés appartenant à un groupe, ainsi que les établissements financiers, les entreprises d’assurance et assimilées, les sociétés cotées et aux personnes faisant appel à la générosité publique.

Dans tous les cas une déclaration de confidentialité doit être déposée au greffe avec les comptes annuels.

Quelles sont les entreprises qui peuvent demander la confidentialité des comptes annuels ?

Ce dépôt est effectué dans le mois qui suit l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou des associés.

ATTENTION !

Ce délai est porté à deux mois lorsque le dépôt est effectué par voie électronique.

Quelles sont les sanctions en cas de non-dépôt des comptes annuels ?

En l’absence d’un tel dépôt, tout intéressé peut demander au président du tribunal, statuant en référé, d’enjoindre au dirigeant, sous astreinte, de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Le défaut de dépôt des comptes annuels est également sanctionné par une amende de 1 500 € portée à 3 000 € en cas de récidive.

Quel est le délai de prescription de l’action en injonction de dépôt des comptes annuels ?

La Cour de cassation a refusé4 d’appliquer un délai de prescription de trois ans5 dans le cadre d’une telle action et valide donc l’injonction de déposer qui porte sur les comptes d’une société pour les huit derniers exercices clos.

4 Cass. com. 3-3-2021 n° 19-10.086.

5 Article 1844-14 du Code civil.

BON À SAVOIR !

Cette décision diffère d’un avis rendu par l’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA) qui reconnait la possibilité de faire application d’un délai de prescription de cinq ans sur un autre fondement6.

6 Article L 123-5-1 du Code de commerce.

La distribution exceptionnelle de réserves est-elle toujours possible ?

En l’absence de dispositions légales ou règlementaires l’interdisant, la distribution exceptionnelle de réserves est une modalité de distribution, admise par la pratique, pouvant être réalisée en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.

Elle ne nécessite le recours à aucun rapport d’un commissaire aux comptes contrairement aux acomptes sur dividendes.

Principe

En l’absence de dispositions légales ou règlementaires l’interdisant, la distribution exceptionnelle de réserves est une modalité de distribution, admise par la pratique, pouvant être réalisée en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes.

Elle ne nécessite le recours à aucun rapport d’un commissaire aux comptes contrairement aux acomptes sur dividendes.

BON À SAVOIR !

Cette assemblée peut par nature avoir lieu en dehors de la période d’approbation des comptes de six mois à compter de la clôture de l’exercice.

À NOTER !

Cependant, les dirigeants encourent un engagement de leur responsabilité s’ils provoquent plus de neuf mois après la clôture de l’exerce, une distribution de réserves sensiblement égal au montant des dividendes répartis dans la société lors de la dernière assemblée annuelle d’approbation des comptes.

Une remise en cause inédite

Le Tribunal de commerce de Paris a jeté le doute sur cette modalité de distribution en considérant qu’en l’absence d’encadrement précis des textes sur la distribution exceptionnelle de réserve, cette dernière doit être réputée interdite et sanctionnée au titre d’une distribution fictive1.

Une confirmation nouvelle des juges

À la suite de la position controversée du Tribunal de commerce de Paris, une inquiétude est apparue chez les praticiens.

Cependant, l’arrêt d’appel portant sur cette décision, est venue confirmer à nouveau cette pratique. En effet, la Cour d’appel de Paris revient sur la position stricte du Tribunal de commerce2.

1 T. com. Paris 23-9-2022 n° J2021000542.

2 Cour d’appel de Paris, 30/01/2025, n° 22/17478.

À NOTER !

Les juges admettent à nouveau la validité de la distribution de dividendes prélevés sur les réserves libres ou le report à nouveau, et ce en dehors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. L’absence d’encadrement précis des textes n’impliquent pas une interdiction de plein droit de cette modalité de distribution.

Une dernière précision des juges

Cependant, cette saga jurisprudentielle ne s’arrête pas là et dans une affaire toute autre, les juges de la Cour de cassation, apportent un nouvel encadrement à cette distribution exceptionnelle de réserves3.

Sur ce point, les juges édictent, contrairement à la Cour d’appel de Paris, que le report à nouveau bénéficiaire est inclus de plein droit dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant. Par conséquent, seule l’assemblée annuelle approuvant les comptes et affectant le résultat, est en mesure de pouvoir décider de son affection.

3 Cass. Com. 12 février 2025, n° 23-11410.

BON À SAVOIR !

La distribution exceptionnelle de réserve ne peut porter que sur des sommes affectées dans un poste de réserves et non sur un report à nouveau bénéficiaire.

ATTENTION !

Toute autre assemblée actant de cette distribution basée sur un report à nouveau encourt une nullité pour distribution fictive.

Les comptes bancaires des entreprises

La règlementation en matière de compte bancaire d’entreprise présente un certain nombre de spécificités.

En effet, certaines structures sont dans l’obligation de recourir à l’ouverture d’un compte bancaire dit professionnel afin d’y déposer le capital social, alors que d’autres peuvent recourir à des comptes courants traditionnels.

- Un entrepreneur individuel doit-il obligatoirement avoir recours à un compte professionnel ?

Contrairement aux idées reçues, toutes les entreprises individuelles ne sont pas soumises à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire dédié exclusivement à l’exercice de leur activité. En effet, seules certaines entreprises individuelles sont soumises à cette obligation et uniquement dans certaines conditions.

Les micro-entreprises

Par principe, les micro-entreprises ne sont pas soumises à l’obligation d’avoir un compte bancaire dédié. Cette dérogation est dans le prolongement de la simplification de gestion octroyée aux micro-entreprises en matière d’obligations comptables, fiscales et juridiques.

Cependant, ce régime de faveur présente une exception liée à un plafond de chiffre d’affaires.

Sur ce point, lorsque les recettes de la micro-entreprise dépassent un chiffre d’affaires de 10 000 euros par an, pendant 2 années consécutives, cette dernière se doit d’ouvrir un compte bancaire dédié, qu’il s’agisse d’un compte bancaire professionnel ou d’un compte courant traditionnel.

BON À SAVOIR !

Dans la pratique, certains établissements imposent l’ouverture systématique d’un compte bancaire professionnel alors que la loi ne l’impose pas.

Les commerçants

Le Code de commerce impose aux commerçants d’ouvrir un compte bancaire dédié à leur activité professionnelle1.

1 Article L 123-24 du Code de commerce.

BON À SAVOIR !

Cependant, pour les entreprises individuelles, la réglementation n’impose pas l’ouverture d’un compte professionnel. Par conséquent, un compte courant personnel distinct de celui dédié de la vie courante de l’entrepreneur est autorisé.

- Une société doit-elle obligatoirement avoir recours à un compte professionnel ?

Les sociétés sont soumises à plusieurs obligations au regard de leur compte bancaire mais elles ne sont pas toutes soumises aux mêmes obligations.

Sur ce point, les sociétés commerciales (SAS, SARL, SAS, SNC) sont dans l’obligation d’ouvrir un compte bancaire dit professionnel et ce afin de constituer le capital social de la société.

ATTENTION !

Cette démarche est par ailleurs impérative pour immatriculer la société car l’attestation de dépôt des fonds délivrée par une banque constitue l’un des documents obligatoires.

Par conséquent, pour ces sociétés commerciales, un compte courant personnel n’est pas suffisant.

Cependant pour les sociétés civiles (SC, SCI, SCCV, etc.), ces dernières ne sont pas soumises à l’obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel car elles ne sont pas réputées commerçantes. Par conséquent, ces dernières gardent la possibilité d’avoir un compte courant personnel dédié à l’activité.

Quel est le délai pour approuver les comptes d’une société commerciale ?

Principe

Les sociétés commerciales sont soumises à une obligation d’approuver les comptes annuels, et ce afin d’affecter le résultat réalisé. La règlementation impose un délai de 6 mois à compter de la clôture de l’exercice pour approuver les comptes annuels de la société et décider de l’affectation du résultat1.

1 Article L. 223-26 du Code de commerce pour les SARL et article L225-100 du Code de commerce pour les sociétés anonymes.

BON À SAVOIR !

Dans les SAS pluripersonnelle, la loi n’impose pas le respect de ce délai de 6 mois. Il faut se référer aux statuts pour connaitre le délai maximum pour approuver les comptes annuels.

Possibilité de prorogation

Cependant, il existe une dérogation en cas de requête déposée en amont auprès du président du Tribunal de commerce afin de demander une prorogation. Cette demande n’est cependant pas automatique et suppose un argumentaire afin de justifier du bienfondé de la demande de prorogation.

Sanctions

En cas de non-soumission des documents auprès des associés, un dirigeant engage sa responsabilité pour faute car cette non-soumission constitue un délit pénal sanctionné par une peine d’emprisonnement de six mois et d’une amende pouvant aller jusqu’à 9 000 euros2.

2 Article L. 241-5 du Code de commerce pour les gérants de SARL et article L. 242-10 du Code de commerce pour les sociétés anonymes.

BON À SAVOIR !

Le seul et simple retard dans la soumission à l’approbation de l’assemblée des associés de l’inventaire des comptes annuels, et du rapport de gestion, n’est pas constitutif du délit. Le Code de commerce sanctionne uniquement la non-soumission des comptes annuels3.

3 Cass. crim. 12 février 2025 n° 23-86.857